小学校の通学距離が2キロは遠い?何分かかる?親が知っておきたい対策まとめ

小学生の通学距離は1キロ以内が理想と言われており、それ以上になると「遠い」と感じる家庭も多いです。

2キロともなれば、子どもの足だと30分から40分ほどかかるケースもあります。

娘の登校距離も2キロなんです。さらに坂道もあり夏になれば木陰もないツライ通学路・・。

「自宅から小学校までの距離が遠くて心配」「女の子だから登下校の防犯面が気になる」

このような悩み、よく分かります。通学距離が遠いと、子どもの安全や体力について凄く心配になるんですよね。

特に女の子の場合は、体力面だけでなく防犯面の不安を感じやすいですよね。

けれど事前に準備や対策をすることで子どもの通学を助けることができます。

学校までに距離が遠いとデメリットばかり気になるけど、実はメリットもあるよ。さらに防犯対策を行うことで被害のリスクを下げることも可能です。

そこで本記事では、以下の内容についてまとめていきます。

- 実際に2キロを往復している娘の様子

- 小学校までの距離が遠いメリットデメリット

- 小学校までの遠い距離を助けるアイテム

小学校に入学したお子さんが安全で快適に登校できるよう内容をまとめていくので、是非最後までお付き合いください。

小学校の通学距離が2キロは遠い?何分かかる?

小学校までの通学距離が2キロと聞くと、「遠すぎない?」「毎日歩けるの?」と不安になりますよね。

一般的に、小学生の通学距離は1キロ以内が理想と言われることが多く、2キロはやや遠い距離にあたります。特に低学年のうちは、体力面や安全面が気になる親御さんも多いと思います。

では、実際に2キロはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。

子どもの足で歩いた場合、2キロの距離はおよそ30分〜40分前後かかるケースが多いです。

ただし、これはあくまで目安で、

- 信号の多さ

- 坂道の有無

- ランドセルの重さ

- 一緒に歩く友達の人数

などによって、かかる時間は大きく変わります。

特に小学1年生の場合は、途中で立ち止まったり、友達と話しながら歩いたりするため、40分以上かかることも珍しくありません。

「毎日これを往復するのは大丈夫?」「女の子でも無理なく通える距離なの?」そう感じるのは、決して考えすぎではありません。

実際に2キロ通学をしてみて分かることも多く、親としての不安も少しずつ変化していきます。

次は、実際に2キロを通学している我が家の体験談を紹介します。

実際に2キロ通学している我が家の体験談

現在娘は小学校4年生。

自宅から小学校までの距離は2キロと遠いですが、入学当初に比べると体力が付き、今ではそこまで大変そうではありません。

- 行きは集団登校、帰りはお友達と下校

- 送迎は出来ない(学校の近くに車を停車できない)

- 坂道あり、大きな交差点もある

- 登校にかかる時間は30分程度

- 下校にかかる時間は30分~60分(友達と喋っているので下校遅め)

小学校まで2キロは遠いけど意外と慣れる

入学当初は遠いし嫌だと言っていた2キロの通学路ですが、今ではすっかり慣れた様子です。

小学校1年生の事は結構辛そうでした。

荷物は重たいし、坂はあるし、お母さんとは離れるし、学校には慣れていないし、色々な感情が混ざって「とにかく行くのが嫌」という感じ。

最初こそ辛そうでしたが、毎日歩いていると慣れていくようです。一緒に集団登校している1年生のお子さんも2学期頃には慣れてくる感じです。

毎日重たい荷物を背負って片道2キロを歩いているので、体力はかなりついたと思います。

真夏の登下校は大変かつキケン

体力もついて2キロの通学距離に慣れた娘ですが、夏場の登下校はやはり大変です。

真夏の炎天下、ランドセルを背負ったまま片道2キロ。大人でも嫌ですよね

帰ってきた時は、滝のような汗をかいています・・

とにかく熱中症が怖いので、周りのお母さんも色々対策グッズを持たせて登校させています

- 大きめの水筒

- 日傘

- 濡らすと冷たいタオル

- ランドセルの背中パッド

娘の小学校は日傘OK、冷たいタオルの持ち込みもOKです。小学校ごとにルールが異なるので、通学される小学校へ確認してくださいね。

日傘をさすと周りのお友達に刺さる事を懸念してなかなか使えませんでしたが、最近は骨の先端が出ていない設計の日傘が販売されています。友達同士のトラブルを減らすためにも安全設計の日傘がオススメです。

2キロは大冒険|迷子になったら怖いというのでGPSを持たせた

娘は小学校へ入学して、初めて1人で外出(登下校)をするようになりました。

ずっと母と一緒に外出していたので、とにかく1人で外を歩くのが不安だった様子。

しかも通学距離が2キロともなると、娘にとっては大冒険だったようで「学校から帰る時に迷子になったら怖い」とよく言っていました。

対策として見守りGPSを持たせました。「お母さんは〇〇ちゃんがどこにいるか分かるよ。困ったときはボタンを押したらお母さんが迎えに行けるよ」と言ってランドセルに入れていました。(使っているGPSはボタンを押したら娘の現在地が私のスマホに通知されるモデル)

「困ったときはお母さんに伝えることができる」という事で安心したらしく、問題なく登下校しています。

ちなみに4年生になった今も機能が便利なので使い続けています。

後ほど紹介する見守りGPSはこちらをタップ(本記事に下部に飛びます)

小学校まで2キロ通うメリットとデメリット

小学校までの距離が遠いとデメリットばかり思い浮かびますよね。

ですが、1年以上の間、往復4キロの登下校をしている娘を見ているとメリットも存在します。

自宅から小学校までの距離が遠くてもメリットあり

まずは自宅から小学校までの距離が遠い場合のメリットをまとめて紹介していきます。

- 子どもの体力向上

- 下校後に子ども達が集まりにくい

- 早寝早起きの習慣が付きやすい

- 登下校の道のりを友達と長く過ごせる

毎日の通学で子どもの体力向上が期待できる

娘の遠距離登校で一番感じているメリットは子どもが体力UPすることです。

教科書の入った重たいランドセルを背負って毎日往復1時間も歩けば、確かに良い運動になります。

娘も入学早々は「ランドセル重たいし歩くの疲れるから大変・・」と言っており、帰宅後にはドロドロに疲れ切っている状態でした。けれど1ヶ月もすれば体が慣れてきて「ツライ」と言わなくなり、2年生になったころには余裕そうでした。

最近はゲームの普及や公園でのボール遊び禁止、下校後の校庭解放の制限などで子供たちの外遊びが減っているというのが現状です。

2016年に実施された、小学校高学年を対象にした調査によると、子どもたちが外あそびに費やす時間は、1981年の2時間11分から、2001年には1時間47分、2016年には1時間12分と、35年間で30%以上減少しました。

【外あそびを推進する会「外あそびの現状」より引用】

体力UPの恩恵は、小学校までの距離が遠いメリットの一つと言えますね。

下校後に子ども達が集まりにくい

自宅から小学校までの距離が遠いと、子ども達のたまり場になりにくいです。

逆を言えば自宅が近いと子供たちがたまりやすく、実際に大変だという声も見られます。

最初は子どもの遊ぶ様子が分かって親としても安心できますが、これが毎日、しかも何年もと続くと結構ツライですよね。

早寝早起きの習慣が付きやすい

自宅から学校までの距離が遠いと早起きの習慣が付きやすいです。

小学校6年間でついた早起きの習慣は、中学、高校、社会人になっても役立ちます。

早起きをするので自動的に早寝の習慣も付きやすいです(疲れているのか21時には就寝)

無理なスケジュールの習い事などを詰め込まなければ、規則正しい生活を送りやすいですよ。

登下校の時にお友達と長く過ごせる

お友達と下校時間を長く過ごせるのも子どもにとっては喜ばしいこと。

「一度お家に帰ってから公園に集合」ではなく、自宅までの道のりをお友達と一緒に楽しみたいお子さんも多いです。

お家の近くに同じ年頃のお子さんがいれば、遠い通学路も楽しみながら帰宅できますね。

小学校までの距離が遠いとやはりデメリットも!危険を回避する方法

次に自宅から小学校までの距離が遠い場合のデメリットを挙げていきます。

- 事件や事故の遭遇率が高くなる

- 送迎が必要な場合がある

- トイレ問題

- 塾など習い事に間に合わない

事件や事故の遭遇率が高くなる

通学距離が長くなるほど、登下校にかかる時間も増えるため、事件や事故に遭うリスクはどうしても高くなります。

特に人通りの少ない道や見通しの悪い場所がある通学路では、防犯面の不安を感じる保護者の方も多いでしょう。

ただし、事前に対策を行うことでリスクを下げることは可能です。

後ほど紹介する『親子で確認する防犯対策』はこちらをタップ(本記事の下部に飛びます)

送迎が必要な場合がある

小学生になったとはいえ、数か月前までは未就学児だった子どもたちです。

いきなり「2キロ以上の道のりを1人で登下校しなさい」と言われても、難しいと感じる子は少なくありません。

特に入学したばかりの頃は、しばらく親が付き添って登校するケースも多く見られます。

また、通学路の距離が遠い場合や、安全面に不安がある場合には、学校から「迎えに来てください」と指導されることもあります。

雨の日や天候が悪い日、学期末で荷物が多い時期などは、親の送迎が必要になる場面も出てくるでしょう。

共働き家庭の場合は、「毎日の送迎が難しい」「仕事との両立が大変」と感じることもあり、通学距離が遠いことが親の負担につながるケースも少なくありません。

トイレ問題

小学校までの通学距離が遠いご家庭で、意外と多い悩みがトイレ問題です。

通学に40分〜1時間近くかかる場合、途中で「トイレに行きたい」と感じてしまうこともあります。

特に低学年のうちは我慢が難しく、急な腹痛など予期せぬ体調不良が起こる可能性も否定できません。

もちろん下校前に学校でトイレを済ませるのが基本ですが、それでも「途中で行きたくなったらどうしよう」と不安に感じる親御さんは多いと思います。

そのため我が家では、通学路の途中で利用できるトイレの場所を親子で事前に確認しています。

公園や公共施設、立ち寄りやすいお店などを把握しておくだけでも、安心感はかなり違います。

また、万が一の体調不良に備えて、見守りGPSのお知らせボタンを押すよう娘に伝えています。

ボタンを押すと現在地が通知されるため、「何かあった」とすぐに気づける点は心強いと感じています。

塾などの習い事に間に合わない

小学校から自宅までの距離が遠いと習い事の時間に間に合わないというデメリットもあります。

特に通学距離が2キロある場合、下校に30分以上かかることも多く、「一度帰宅してから習い事へ行く」という流れが難しくなるケースも少なくありません。

下校時間と習い事の開始時間が重なってしまい、結果として通いたくても諦めざるを得ないこともあります。

我が家の場合は幼稚園から通っていた体操教室は、時間が合わず辞めるしかありませんでした。

別の習い事を始めたものの、それでも毎回かなりギリギリのスケジュールです。

また、距離が遠いと移動に時間がかかる分、子ども自身が疲れてしまい「習い事に行きたくない」と感じることもあります。

通学距離が長い場合は、学校の下校時間・移動時間・子どもの体力を考慮したうえで、無理のない習い事選びをすることが大切です。

小学校までの距離が遠い時に親子で確認すること

先述したとおり自宅から小学校までの距離が遠いと事故や事件に遭遇する確率が高いです。

親としては子供が危険にさらされる事が何よりも心配。

そこで交通ルールや不審者対策などを親子で話し合い確認しておくことが重要です。

- 交通ルールを学ぶ

- 通学路をチェック

- 不審者対策を知る

交通ルールを学ぶ

基本的な事ですが、交通ルールの確認を親子で行いましょう。

- 歩道、もしくは路側帯を歩く

- 横断歩道を渡る

- 無理な横断はしない等

日本では、歩行者は右側通行、自転車や自動車は左側通行することが基本ルールで、歩行者の通行が優先されます。

歩行者は歩道がある場所を歩き、道路を横断するときは近くの横断歩道を利用してください。

【警視庁「くらしの安心・安全Q&A」より引用】

JA共済の地域貢献活動「ちいきのきずな」では子どもの交通ルールについて紹介されています。一度親子で確認してみましょう。

>>JA共済の地域貢献活動「ちいきのきずな」

通学路を親子で確認しよう

自宅から小学校までの道順はもちろん、通学途中にある危険な場所や、交番・子ども110番の家、緊急時に利用できるトイレの場所も、事前に親子で確認しておきましょう。

地図や口頭で説明するだけでなく、実際に一緒に歩いて確認することが大切です。

実際の通学路を歩くことで、子ども自身も「どこが危ないのか」「どう行動すればいいのか」をイメージしやすくなります。

危険場所

通学路の危険場所とは、主に事故が起こりやすい場所や、子どもが不安を感じやすい場所のことを指します。

たとえば、次のような場所は注意が必要です。

- 車や自転車の交通量が多い道路

- 歩道がなく、車道を歩かなければならない道

- 見通しの悪い交差点

- 道幅が狭く、すれ違いが難しい場所

これらの場所では、「なぜ危ないのか」「どう行動すれば安全か」を具体的に伝えることが大切です。

「ここでは必ず止まる」「車が来ていないか確認する」「ふざけて歩かない」など、危険場所ごとに交通ルールを確認しておくことで、事故のリスクを減らすことができます。

特に通学距離が長い場合は、危険箇所の数も増えやすいため、入学前や新学期のタイミングで定期的に見直すようにすると安心です。

交番や子ども110番の家

不審者や連れ去りなど、子どもだけの力では防ぐことが難しい事件も残念ながら存在します。

そのため、万が一の事態を想定して、通学路周辺にある交番や子ども110番の家の場所を事前に確認しておきましょう。

子ども110番の家とは、子どもが不審者に声をかけられたり、怖いと感じたときに、

助けを求めて駆け込める場所として地域で協力している家庭や店舗のことです。

子どもが駆け込んだ後は、大人が警察への通報や保護者への連絡など、必要な対応を行ってくれます。

「怖いと感じたら、遠慮せずに入っていい場所」だということを、親子でしっかり共有しておくと安心です。

不審者対策をおこなう

子どもが危険な目に合った時に大切な「いかのおすし」

「いかのおすし」は、不審者に遭遇した際に子どもがとるべき行動を覚えやすくまとめた防犯標語で、小学生が自分の身を守るための基本となる考え方です。

保護者が知っているだけでなく、子ども自身が意味を理解し、実際に行動できることが重要です。

- 言葉の意味を一つずつ説明する

- 「こんな時はどうする?」と具体的な場面を想定して話す

- 定期的に親子で確認する

といった形で、家庭でも繰り返し防犯意識を共有しておきましょう。

小学校まで2キロは遠い|子どもをサポートするアイテム

自宅から小学校までの距離が遠い場合、防犯グッズを準備しましょう。

私も娘に防犯ブザーと見守りGPSを持たせていますが、親の安心感がまるで違います。

防犯ブザー

1番メジャーな防犯グッズといえば防犯ブザーですよね。

防犯ブザーが犯罪者に見えるだけで、犯罪抑制に繋がるので1人1台持っておきたい防犯グッズです。

娘の小学校でも防犯ブザーを持つように指導しており、ほとんどの子どもがランドセルにぶら下げて登下校をしています。

いざという時に素早く使えるよう、子どもと使い方を確認しておきましょう。

楽天にて2,000件以上のレビューあり▼

防犯ブザーは「その場で危険を知らせる」ためのアイテムですが、子どもの現在地を親が把握するという点では、次に紹介する見守りGPSが役立ちます。

見守りGPS

入学前は「本当に必要か?」と、しぶしぶ準備した見守りGPSですが、実際に通学が始まると、今では手放せない防犯グッズになりました。

防犯ブザーは、子ども自身が危険を知らせるためのアイテムですが、見守りGPSは「親が状況を把握し、行動できる」という点で大きな役割があります。

特に通学距離が2キロ以上ある場合、

- ちゃんと家を出たか

- 今どのあたりを歩いているか

- 予定より遅れていないか

をリアルタイムで確認できる安心感は想像以上でした。

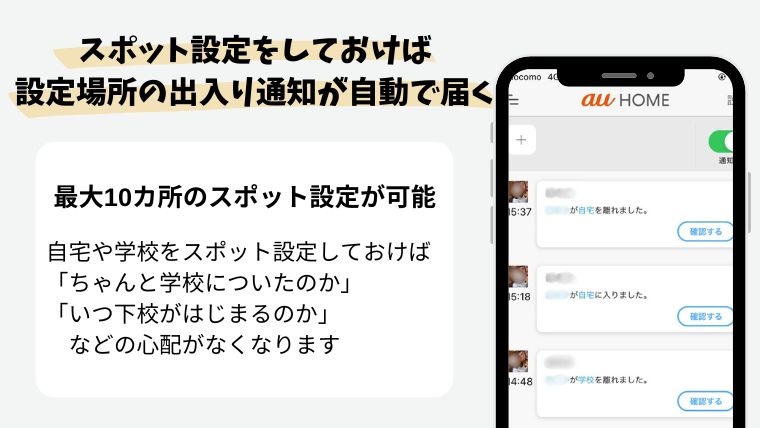

見守りGPSでできること

登校中や下校中に、今どこを歩いているのかを地図上で確認できます。

「今日は遅いな」と感じた時も、迷っているのか、立ち止まっているのかが分かります。

どの道を通って学校と自宅を行き来しているのかを後から確認できます。

危険な道を通っていないかの見直しにも役立ちます。

学校や自宅を登録しておくことで、「学校に着いた」「家に帰った」といった通知が自動で届きます。

製品によっては、ボタン通知や音声メッセージなどで親子間の簡単な連絡が可能です。

我が家では、体調不良や予定外のトラブル時に「今どこにいるかが分かる」だけでも、親の判断がしやすくなったと感じています。

実際に我が家でも使ってきた経験をもとに、小1におすすめの見守りGPSを別記事で詳しくまとめています。

小学校までの通学距離が2キロでも、対策次第で安心できる【まとめ】

小学校までの通学距離が2キロとなると、「本当に毎日歩ける?」「事件や事故は大丈夫?」と不安になりますよね。

実際に2キロを通学している我が家でも、体力面・防犯面・時間の問題など、悩むことはたくさんありました。

ただ、通学路を親子で確認したり、防犯意識を身につけたり、見守りGPSなどのサポートアイテムを取り入れることで、少しずつ親の不安も子どもの不安も軽くなっていったと感じています。

通学距離が遠いこと自体は、確かに大変な面もありますが、その分、体力がついたり、自立心が育ったりといったメリットもあります。

大切なのは「遠いから可哀そう」と決めつけることではなく、その子に合った準備とサポートをしてあげること。

この記事が、通学距離が長くて悩んでいる保護者の方にとって、少しでも安心材料になれば嬉しいです。